Quando intorno alla metà del Cinquecento i primi

mercanti occidentali, accompagnati dal vessillo della corona portoghese,

raggiunsero le coste giapponesi, furono ben presto seguiti da alcuni audaci

missionari. In una nazione pur dilaniata da decenni di conflitti intestini, essi

trovarono un ambiente culturale che nel corso dei secoli aveva reso propria

consuetudine l'assimilazione degli influssi culturali provenienti dall'esterno.

In pochi anni le comunità cristiane superarono un numero di centomila aderenti,

su una popolazione di circa dodici milioni di persone, una cifra destinata a

triplicare nel momento della loro massima espansione. La minaccia della

colonizzazione dell'aggressivo regno iberico e il timore della nascita di nuovi

conflitti religiosi, cui le isole giapponesi non erano estranee, posero però le

basi per una crescente diffidenza, nei confronti della nuova religione, da parte

del ricostituito potere centrale, che nel primo quarto del XVII secolo sarebbe

culminata in una delle più grandi tragedie della cristianità. I primi religiosi

occidentali a raggiungere le coste giapponesi erano stati, quasi un secolo

prima, il 15 agosto del 1549, tre frati gesuiti, tra i quali anche Francesco

Saverio, a bordo di un vascello

wako. Gli

wako erano gruppi di

corsari che, a partire dalla metà del XIII secolo, con l'indebolirsi

dell'autorità centrale, salpando principalmente dall'isola di Tsushima, a metà

strada fra Kyushu, la più meridionale fra le grandi isole dell'arcipelago

giapponese, e la Corea, martoriavano le coste continentali, spingendosi fino

alla Cina.

Quando la neocostituita dinastia Ming cercò di ostacolare il

commercio con le isole nipponiche, furono proprio costoro che, spesso con il

favore delle popolazioni locali, mantennero vivi gli scambi lungo lo stretto di

Corea. I loro vascelli, organizzati in flottiglie che potevano raccogliere anche

migliaia di uomini armati, furono i primi a entrare in contatto con gli

esploratori e i mercanti europei. E paradossalmente uno dei più arditi capitani

di queste formazioni, chiamato Anjiro e noto per la sua intraprendenza, si fece

carico del viaggio che avrebbe condotto Francesco Saverio, dalla Malacca, in

Giappone. Francesco Saverio era nato a Xavier, da cui il suo nome, latinizzato,

nei paesi baschi, nel 1506, ma si trasferì, ancora giovane, a Parigi, dove

frequentò l'università della Sorbona. Nella capitale francese entrò in contatto

con Ignazio di Loiola, dalle cui idee, di forte ispirazione apostolica, venne

affascinato. Nel 1540 fu tra i fondatori della

Compagnia di Gesù, ma

dopo pochi anni si trasferì nella colonia portoghese di Goa, per dare inizio ad

un'intensa opera di evangelizzazione degli abitanti di Malacca e delle Molucche,

tale da valergli il titolo di

Apostolo delle Indie. Il viaggio nelle

isole giapponesi non avrebbe che rappresentato una tappa del suo percorso,

rimanendovi per oltre due anni.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

All'epoca di

Saverio

le strade di Kyoto

ricordavano

a stento la gloria

degli anni passati |

|

|

|

|

|

|

Sbarcato

a Kagoshima, nell'estremità meridionale di Kyushu, diede inizio all'opera di

evangelizzazione compilando, in lingua giapponese, con l'aiuto, non sempre

adeguato di Anjiro, un semplice catechismo. I suoi sforzi non si dimostrarono

vani e circa cento persone accettarono il battesimo. Un anno dopo il proprio

arrivo visitò Hirado e Yamaguchi, sull'isola di Honshu, la più centrale e più

estesa di quelle che costituiscono l'arcipelago giapponese, ma il suo vero

obiettivo era Kyoto.

Kyoto, l'antica Heian, situata nella regione più

centrale di Honshu, nel 794 d.C. era stata eletta a capitale del primo nucleo di

quello che sarebbe diventato l'Impero del Sol Levante, per scelta del tenno

Kenmu, i cui discendenti regnano tuttora sul trono nipponico. Da quella data, la

presenza di una corte fissa fece sì che la città diventasse non solo il centro

economico e politico, ma anche culturale dell'arcipelago. All'epoca di Francesco

Saverio le strade di Kyoto ricordavano però a stento la gloria degli anni

passati, le guerre civili avevano trasformato la regione con una miriade di

fortificazioni, perlopiù di grosse dimensioni, e la stessa capitale era spesso

teatro di sanguinosi combattimenti. L'intento del missionario gesuita era

l'incontro con l'imperatore Gonara, la cui funzione ricopriva un ruolo ormai

puramente simbolico. Al punto che si erano dovuti aspettare oltre vent'anni,

dall'ascesa al trono, perchè si potessero reperire i fondi necessari per la

cerimonia d'incoronazione. Il religioso basco avrebbe voluto ottenere il

permesso di predicare attraverso l'intera nazione, ma, posto che tale desiderio

fosse stato concesso, quasi sicuramente il benestare del sovrano sarebbe stato

privo di qualsiasi autorevolezza. A ogni modo, il celebre gesuita non venne

ammesso al cospetto del figlio del Sole e, deluso, lasciò il Giappone per

l'India verso la fine del 1551. Di lì a poco, in rotta verso la Cina, avrebbe

trovato la morte, il 3 dicembre 1552, sull'inospitale isola di Sanciano. Posto

ad esempio per il vigore e la convinzione con cui condusse la propria opera

missionaria, Francesco Saverio venne canonizzato nel 1622. Negli anni successivi

alla partenza del frate gesuita, l'opera di evangelizzazione del Giappone non

subì però un arresto e le comunità cristiane, pur concentrate a Kyushu,

soprattutto nella fortezza di Nagasaki, erano diffuse anche lungo l'isola di

Honshu.

La nuova religione venne infatti accolta con favore anche

dall'

establishment politico, soprattutto perchè associata agli scambi

economici con il Portogallo, che introdussero i primi modelli di archibugio, sia

perchè costituiva un'alternativa al crescente potere dei templi

shintoisti e

buddhisti, spesso all'origine di conflitti

religiosi, di natura settaria, che arrecavano un notevole danno alla già

precaria stabilità interna. Nel 1563 Omura Sumitada, un

daimyo di

Kyushu, uno dei potenti signori della guerra che all'epoca controllavano

l'arcipelago giapponese, temendo la minaccia degli avversari, sempre più

prossimi ai propri territori, adottò la religione cristiana e offrì agli

occidentali il porto di Nagasaki come base per il loro commercio. La fortezza,

affacciata sull'omonima baia, lungo l'estremità nordoccidentale di Kyushu,

divenne ben presto il quartier generale della Compagnia di Gesù, sede di un

seminario per la formazione dei preti locali e di una stamperia, allestita per

la diffusione delle prime traduzioni di una serie di testi occidentali, non

necessariamente di carattere religioso, fra cui un'edizione delle

Favole di Esopo e l'

Imitazione di Cristo di Thomas à Kempis.

Il successo dei missionari fu indubbiamente merito del tatto con cui condussero

la propria azione, cercando di lavorare fra i feudatari e la nobiltà giapponese,

evitando in questo modo di essere sottoposti al sospetto di introdurre idee

sediziose. Le fasce più umili e più povere della popolazione vennero coinvolte

nel progetto di evangelizzazione solo in un periodo successivo, con l'arrivo di

religiosi di altri ordini, soprattutto Domenicani e Francescani. Grazie ai loro

sforzi le comunità divennero sempre più popolose fino a raggiungere quasi il 2

percento della popolazione, una quota sensibilmente superiore perfino ai valori

attuali. Oltretutto il cristianesimo godeva di una larga popolarità presso le

classi superiori anche grazie all'interesse verso la cultura e le tradizioni

occidentali.

|

Takugawa

Ieyasu, i cui discendenti

avrebbero governato il Giappone fino al

1867 |

Se molte conversioni erano giustificate

con motivazioni effettivamente di carattere spirituale, altre erano invece la

diretta conseguenza di una sorta di infatuazione per i costumi dei nuovi

visitatori. Con tale spirito, oltre a interessi puramente commerciali, Oda,

passato alla storia per aver restaurato un potere centrale sull'intero

arcipelago, o almeno su buona parte, favorì l'attività dei religiosi

occidentali, principalmente spagnoli, italiani e portoghesi, garantendo loro

privilegi e concessioni. Il celebre condottiero iniziò perfino a dimostrane una

certa preferenza per la compagnia di questi uomini, dalle maniere eleganti e

istruiti, ma soprattutto estranei agli intrighi di palazzo. Il 9 giugno del 1580

Sumitada cedette perpetuamente Nagasaki all'ordine gesuita

, ma uno

degli episodi più originali della storia del primo cristianesimo giapponese fu

indubbiamente la missione in Europa del 1582, guidata da Alessandro Valignano.

Valignano era nato a Chieti nel 1539 e, dopo gli studi in giurisprudenza

all'Università di Padova, entrò nella Compagnia di Gesù all'età di 27 anni.

Incaricato di visitare le missioni in Asia, con l'eccezione delle Filippine, nel

1573, il religioso italiano giunse in Giappone per la prima volta nel 1579.

Durante il proprio soggiorno dimostrò singolari doti organizzative,

ristrutturando le missioni già presenti e fondando un seminario a Usuki e due

scuole per ragazzi a Funai e Azuchi. Fra i propri correligionari promosse lo

studio della lingua giapponese e l'adozione dei costumi locali. Quando nel 1582

si accinse a tornare in Europa lo accompagnavano quattro ragazzi, fra i 12 e i

13 anni, studenti del seminario di Arima, e un seguito di altre sedici persone.

Costoro erano incaricati di visitare le corti di Filippo II di Spagna, che in

quel tempo era anche Re del Portogallo, e Papa Gregorio XIII, in ambasciata in

nome del

Daimyo Cristiano di Kyushu, Omura Sumitada.

Costui aveva

nel frattempo adottato il nome cattolico di Bartolomeu. La spedizione ottenne

anche l'appoggio di Otomo Sorin, battezzato come Francisco, e Arima Harunobu,

Protasio, anch'essi potenti signori feudali dell'isola giapponese. Il gruppo

lasciò Nagasaki il 20 febbraio del 1582 per raggiungere le coste portoghesi solo

nell'agosto del 1584. In novembre furono accolti da Filippo II per proseguire

alla volta di Roma. Gregorio XIII si dimostrò magnanimo, elargendo doni e

emettendo una bolla in base alla quale l'attività religiosa in Giappone rimaneva

prerogativa della

Compagnia di Gesù. Pochi mesi dopo la partenza

dall'oriente della celebre missione, Oda Nobunaga, il primo

Reggente e

riunificatore del Giappone, era però caduto vittima del tradimento di uno dei

propri generali, Akechi Mitsuhide, il quale, anzichè rispettare gli ordini

convenuti aveva marciato su Kyoto e aveva sopraffatto il celebre condottiero,

uccidendolo brutalmente. Mitsuhide non fu però in grado di mantenere il potere e

a Nobunaga successe Toyotomi Hideyoshi. Costui, di umili e oscure origini, aveva

raggiunto la massima carica della nazione attraverso la carriera militare e in

un primo momento mantenne l'atteggiamento seguito dal predecessore nei confronti

delle comunità cristiane. Le quali avevano però subito un duro colpo quando, nel

1584, il clan degli Shimazu aveva occupato Nagasaki. Nel 1587 la morte colse

Sumitada e Hideyoshi, che nel frattempo aveva sconfitto gli Shimazu, si

impossessò del porto fino a poco prima controllato dai gesuiti. Hideyoshi doveva

però affrontare la difficile eredità di Nobunaga, ma per governare un paese

lacerato dalle guerre intestine e non ancora rappacificato erano necessarie non

soltanto le indubbie capacità di cui godeva, ma anche il rispetto dei propri

vassalli.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I Francescani

erano

giunti a Kyushu nel

1592 incuranti

del divieto

di

evangelizzazione |

|

|

|

|

|

|

Molti

dei quali non accettavano ben volentieri un padrone di umile estrazione, una

situazione effettivamente eccezionale all'interno di una società rigidamente

stratificata come quella giapponese. Hideyoshi cercò di creare un passato per la

propria famiglia, ma soprattutto volle recuperare l'immagine dell'antica

diarchia, ottenendo il prestigio che gli mancava da una pur formale reggenza in

nome dell'imperatore. Il quale, secondo la tradizione, discendeva da Amaterasu

Omikami, la dea del sole progenitrice di Jenmu, il leggendario primo imperatore.

Hideyoshi trovò quindi un ostacolo nella dottrina cristiana e nel 1587 emise una

serie di editti che ponevano, in maniera del tutto repentina, un arresto

all'attività missionaria dei Gesuiti. Si lasciava però assoluta libertà di

spostamento ai cristiani che giungevano in Giappone per commerciare, purché non

creassero elementi di disturbo nei confronti delle pratiche religiose

tradizionali. Ma tali disposizioni furono perlopiù disattese, soprattutto per

via dell'influenza dei

daimyo cristiani, fra i quali vi erano alcuni

dei più validi generali dello stesso Hideyoshi. In quello stesso anno Hosokawa

Tama, la terzogenita di quell'Akechi Mitsuhide che cinque anni prima aveva posto

fine alla vita di Nobunaga, ricevette il battesimo. La crescente influenza dei

Gesuiti, soprattutto sull'isola di Kyushu, non contribuì però a placare

il risentimento di Hideyoshi, cui si aggiunsero i contrasti fra i missionari

della

Compagnia di Gesù e i

Francescani. Questi ultimi erano

giunti a Kyushu nel 1592, incuranti degli editti che proibivano qualsiasi forma

di evangelizzazione, e avevano dimostrato di ottenere un largo credito fra gli

strati più bassi della popolazione. Incurante dei consigli di alcuni

daimyo, Hideyoshi diede nuovo impulso alla lotta contro il

cristianesimo nel 1597. Il 5 febbraio di quello stesso anno, a Nagasaki,

ventisei sacerdoti, sia stranieri che giapponesi, vennero crocefissi.

L'esecuzione ebbe luogo alle 10 del mattino, sulla collina di Nishizaka, alle

porte della città. Terazawa Hazaburo, fratello di Ierazawa Hazaburo, il

governatore, impartì gli ordini per la crudele cerimonia.

Le vittime, cui era

stato amputato l'orecchio sinistro, erano già stremate da oltre trenta giorni

del percorso, effettuato quasi interamente a piedi, che li divideva dal luogo

della cattura al luogo prescelto per il martirio. Fra il pubblico del macabro

spettacolo si trovavano alcuni padri gesuiti, commercianti spagnoli e

portoghesi. L'episodio, del tutto simile ai molti che hanno accompagnato la

cristianità nei primi secoli della propria storia, traeva giustificazione da un

diverbio avvenuto alcuni mesi prima, il 26 agosto del 1596 a bordo della

San

Felipe, un galeone battente bandiera spagnola. I dettagli non sono chiari,

ma sembra che quando la nave fece scalo nella baia di Urado, nella prefettura di

Tosa, sull'isola di Shikoku, il carico trasportato fosse stato confiscato in

nome del

Reggente Hideyoshi. Il capitano avrebbe poi minacciato

l'invasione del Giappone da parte di un'armata spagnola, e che tale invasione

sarebbe stata favorita dall'attività di spionaggio dei frati francescani. I

francescani, del tutto estranei a un complotto di tal genere, ritorsero le

accuse ai gesuiti, con i quali avevano più di un motivo di contrasto. Hideyoshi,

forse istigato dagli stessi gesuiti che in tal modo pensavano di allontanare per

sempre i propri rivali, diede l'ordine di arrestare sette frati francescani e

venti conversi, successivamente deportati e condannati al patibolo. Il

Reggente sarebbe però deceduto l'anno seguente e l'attività dei

missionari fu in grado di proseguire indisturbata. A Hideyoshi successe il

figlio Hideyori, ma, essendo ancora giovane, il paese veniva di fatto retto dai

luogotenenti del padre, che avevano prestato giuramento al clan Toyotomi. Le

rivalità interne sfociarono ben presto nello scontro armato e, nella battaglia

di Sekigahara, emerse la figura vittoriosa di Tokugawa Ieyasu, i cui discendenti

avrebbero governato il Giappone fino al 1867. Ieyasu in un primo tempo ristabilì

una politica tollerante nei confronti della minoranza cristiana, attratto dalle

possibilità del commercio con il Portogallo e minacciato da ben più seri

problemi, fra cui quella posta da Hideyori, pur sempre l'erede di Hideyoshi.

L'ingresso dei vascelli inglesi, cui, a partire dal 1613 fu concessa la

possibilità di approdare in qualsiasi porto dell'arcipelago, e dei mercanti

olandesi, consentì a Ieyasu di affrontare la presenza dei missionari cattolici

con maggiore libertà.

|

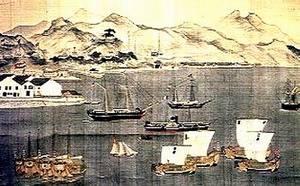

Il porto di

Nagasaki: nel 1584 venne

occupato dal clan degli

Shimazu |

Una lettera di Maurizio di Nassau

aveva inoltre avvertito il

Reggente che la

Compagnia di Gesù,

sotto la copertura della santità della religione, intende convertire i

Giapponesi alla propria religione, dividere l'eccellente regno del Giappone e

condurre la nazione alla guerra civile". Nel 1614 il

Reggente Tokugawa

ordinò a tutti i missionari di lasciare il paese, la maggior parte dei quali

acconsentì, ma circa quaranta, fra cui alcuni preti giapponesi, rimasero per

continuare il proprio lavoro in clandestinità. L'anno prima, Date Masamune, che

a Sekigahara aveva combattuto a fianco delle insegne dei Tokugawa ed era stato

ricompensato con i vasti domini della provincia di Sendai, aveva inviato

Hasekura Tsunenaga, un suo vassallo, a Roma, attraverso il Messico e la Spagna,

per venire ricevuto da papa Paolo V. Anche questa volta, come nel 1582, la

missione si rivelò infruttuosa perchè quando don Philip Francisco, il nome

adottato da Tsunenaga dopo che a Madrid aveva ricevuto il battesimo, tornò in

Giappone, era il 1620, le persecuzioni contro i

kirishitan, i

cristiani, avevano ripreso vigore. I maggiori provvedimenti erano stati presi

fra il 1614 e il 1615, ma gli avvenimenti più sanguinosi dovevano ancora avere

luogo. Nel 1622, la popolazione di Nagasaki assistette nuovamente al martirio di

51 cristiani, due anni dopo altri cinquanta vennero arsi vivi a Edo, l'attuale

Tokyo. Le stime parlano di circa tremila fedeli giustiziati per non aver

abiurato il proprio credo, cifra cui si devono escludere i morti per le

sofferenze patite in carcere o in esilio. Le torture cui vennero sottoposti i

cattolici raggiunsero a un tale livello di crudeltà che perfino alcuni religiosi

rinnegarono le proprie convinzioni. Per individuare la presenza di comunità

cristiane nei villaggi fu istituito lo

shumon aratamecho, una struttura

di stampo poliziesco che si rivelò molto efficiente per il controllo della vita

privata dei sudditi dell'intera nazione. Nel 1633, trenta missionari salirono

sul patibolo e nel 1637 solo cinque godevano ancora della libertà. In quello

stesso anno si consumò l'ultimo, tragico episodio dell'avventura cristiana in

Giappone.

Le persecuzioni, ma anche le pesanti tassazioni cui vennero

sottoposti gli abitanti della prefettura di Nagasaki, la sede storica

dell'attività missionaria, fu tale da spingere i contadini della penisola di

Shimabara alla rivolta. A essi si unirono

samurai e dignitari privati

del proprio rango, come pure gli abitanti dell'isola di Amakusa, in un ultimo

disperato tentativo in difesa della propria fede. L'insurrezione fu una dura

prova per Tokugawa Iemitsu, il successore di Ieyasu. L'esercito cristiano si

battè con valore, ma la sproporzione delle forze in gioco costrinse i rivoltosi

a rifugiarsi nel castello di Hara. Stremati dalla fame, il 28 febbraio del 1638,

la roccaforte si arrese dopo tre mesi di assedio. Secondo le stime negli ultimi

due giorni della battaglia 10.800 fra gli insorti morirono decapitati, altri,

fra i 5.000 e i 6.000, preferirono morire piuttosto che arrendersi. Alcuni

trascinarono con sè, nelle fiamme, i propri figli, per risparmiarli dalla furia

dei vincitori. I quali non dimostrarono alcun atto di clemenza e misero a morte

i sopravvissuti. I fatti di Shimabara spinsero la

Reggenza a irrigidire

ulteriormente i rapporti con l'esterno. Gli ultimi portoghesi presenti

sull'arcipelago vennero confinati sull'isola artificiale di Dejima, costruita

nella baia di Nagasaki fra il 1634 e il 1636. Nel 1639 vennero definitivamente

allontanati, e i soli a poter sviluppare accordi commerciali con il Giappone

rimasero gli Olandesi, ai quali, a partire dal 1641, non fu concesso che

l'approdo di Dejima. Dopo la caduta del castello di Hara la presenza cristiana

in Giappone sembrò essere stata debellata, ma proseguì clandestinamente fino a

quando, nella seconda metà del XIX secolo, la nazione non riprese i contatti con

l'esterno. Nel 1865, dopo che un gruppo di cittadini di Nagasaki si identificò

pubblicamente come cristiani, nei luoghi più remoti della nazione, dove il

potere centrale era meno efficiente, oltre 60,000 giapponesi rivelarono di non

aver mai abbandonato la religione introdotta da Francesco Saverio. Solo nel 1873

le sanzioni emanate oltre due secoli prima vennero definitivamente

abrogate.